Oggi è iniziata la conferenza europea sull’AIDS.

Non la frequento spesso perché, da diversi anni, è di fatto una dependance del CROi o della IAS quando non di altre conferenze internazionali che, negli anni, hanno acquisito maggior prestigio.

Tuttavia quest’anno ho deciso di andare, anche avevo banalmente voglia di rivedere diversi attivisti, soprattutto di EATG, che non vedevo fisicamente da tempo causa covid.

In effetti ho rivisto diversi fra loro ed è sempre una gioia parlare de visu con persone acute, non per caso il top dell’attivismo europeo.

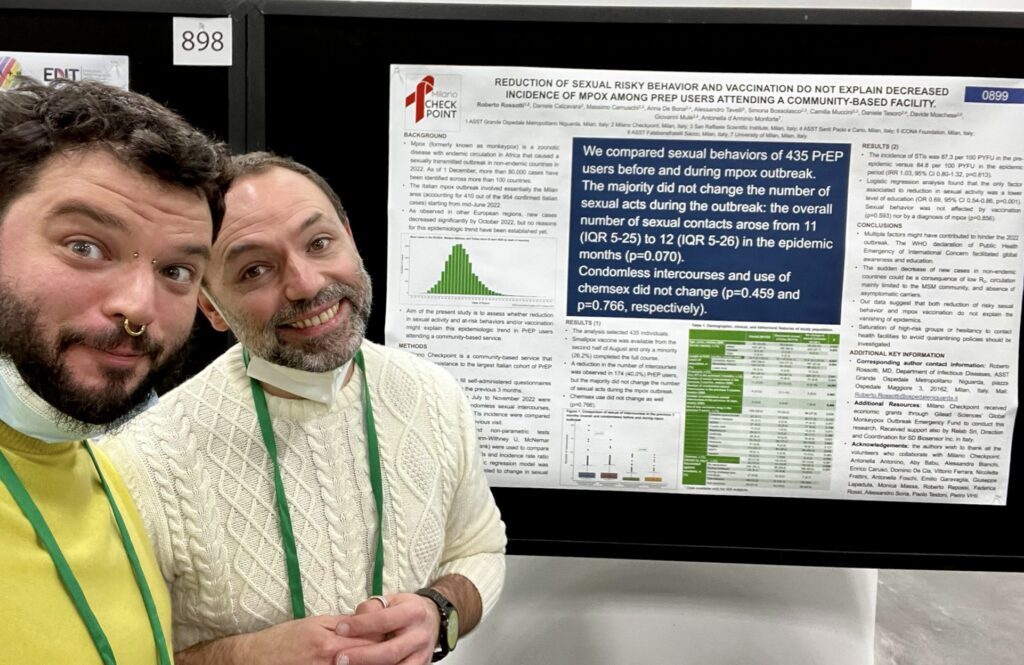

Sono a Varsavia insieme a Enrico Turchetti, un attivista di Plus tra i più energici, alla sua prima conferenza internazionale.

La prima giornata della conferenza si è aperta con i corsi pre-congressuali e noi abbiamo entrambi scelto di partecipare al workshop proposto da EATG sulla cura, fortemente voluto da Giulio Maria Corbelli al quale è stato dedicato con un toccante commemorazione a cura di uno dei membri storici dell’associazione continentale: Brian West.

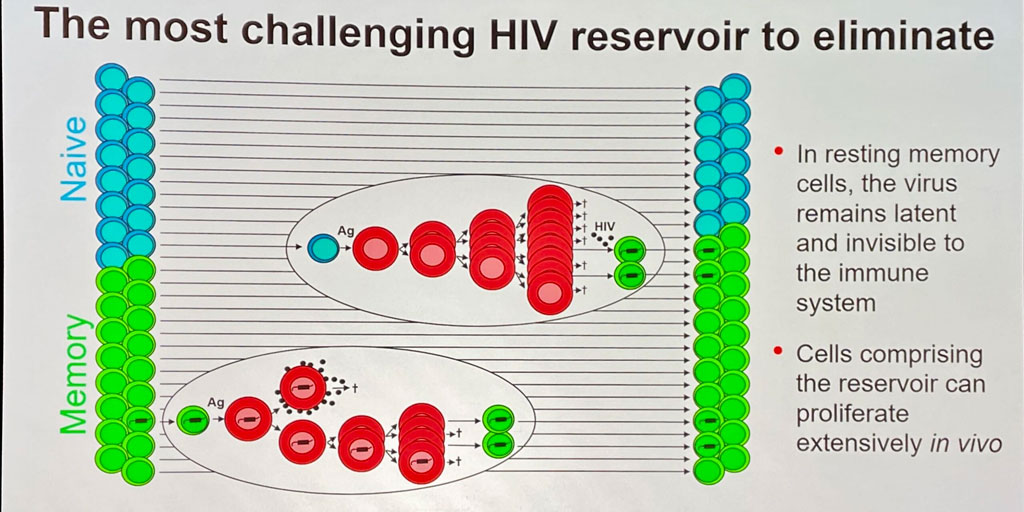

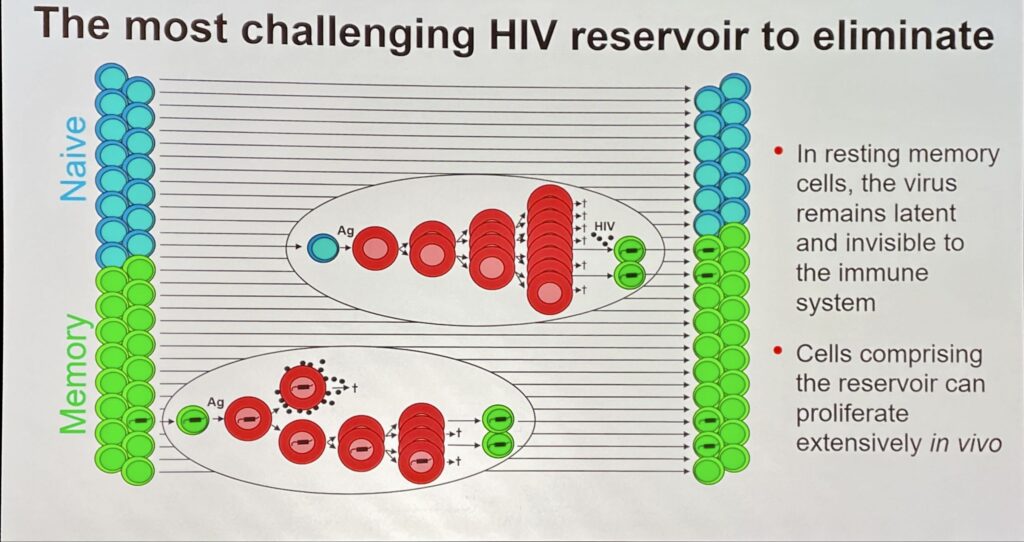

Vi dico subito che, come era facile immaginare, siamo molto lontani da trovare la chiave per eliminare HIV dal nostro organismo. Infatti i relatori hanno cercato di spiegarci quale tipo di approccio o di strategia potrebbe essere sensato ricercare, stanti le conoscenze attuali che sembrano ampie, e in generale lo sono, ma sul tema eradicazione non lo sono affatto.

Tanto è vero che prende piede l’ipotesi di cercare il modo di tenere controllata la replicazione virale senza la ART (terapia anti-retrovirale).

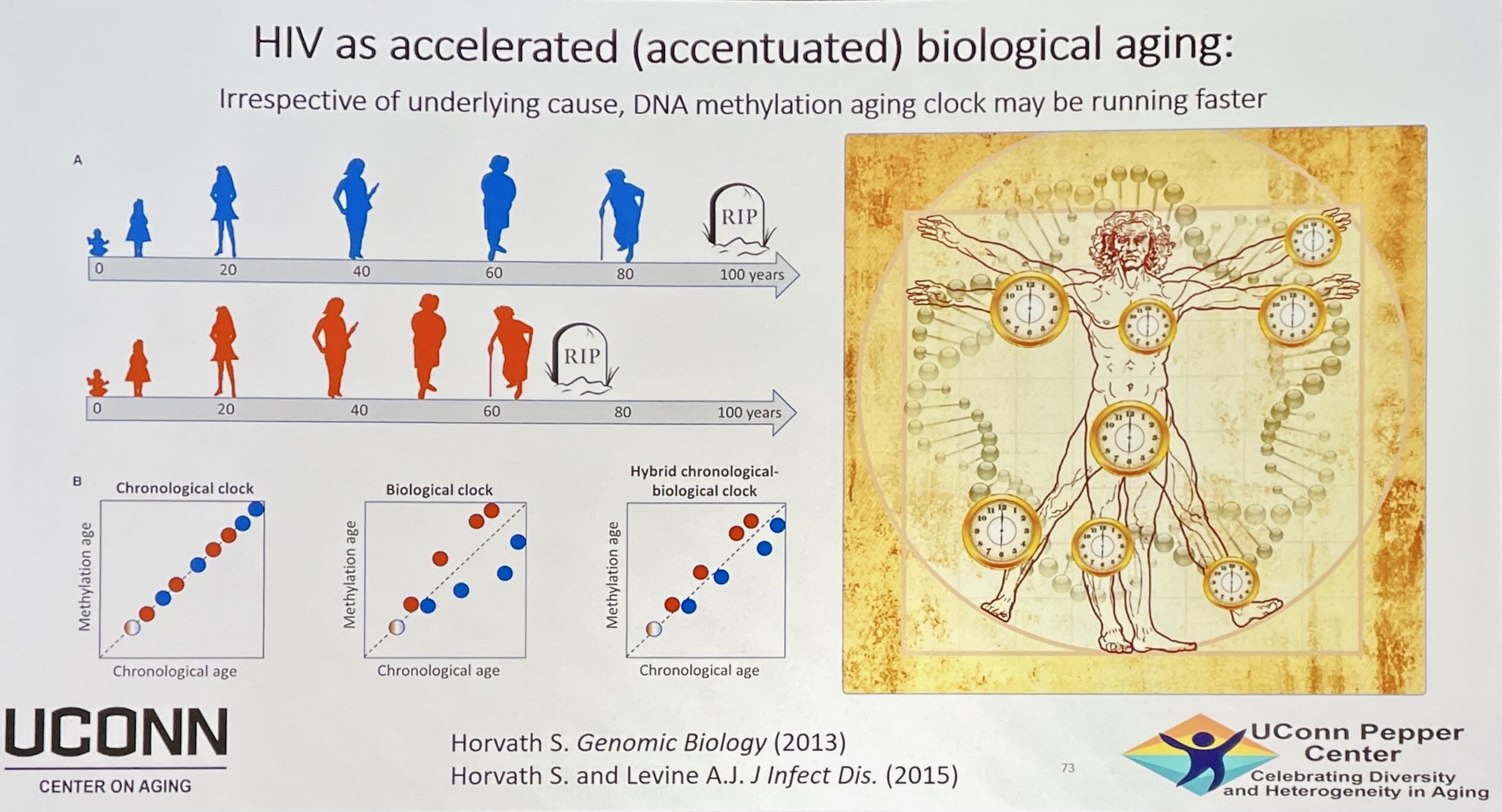

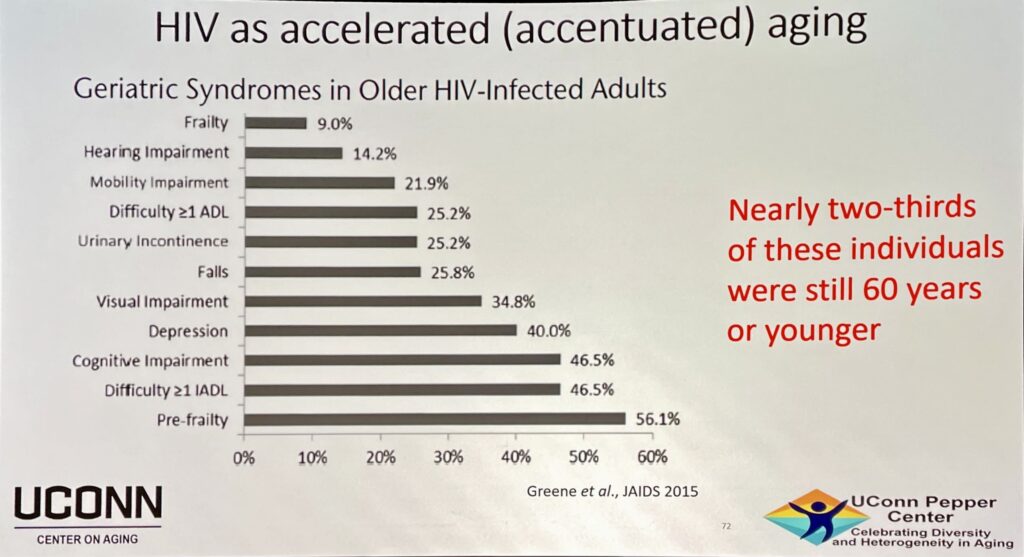

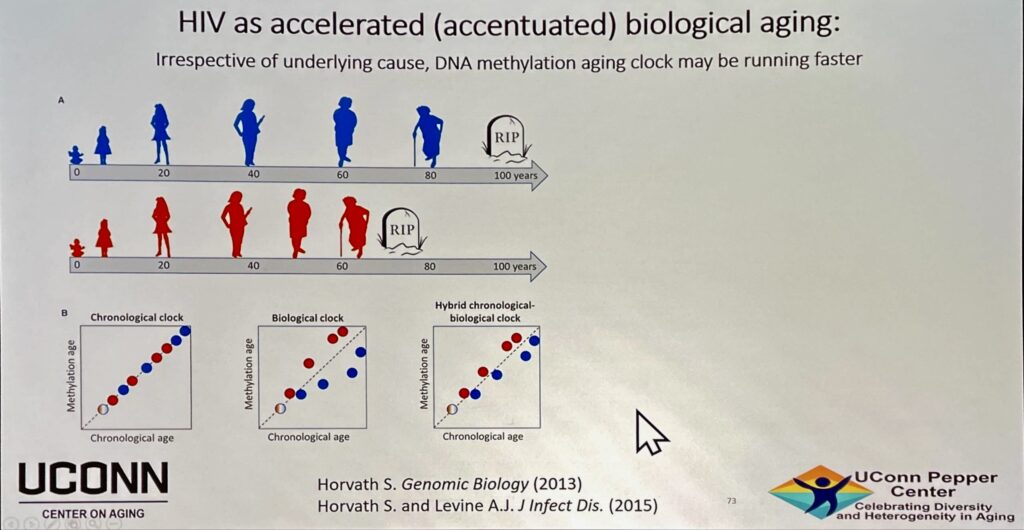

Un modus operandi che trovo irritante, sia perché non tiene per nulla conto della volontà di chi vive con HIV (guarire?), sia perché avere HIV nel corpo, anche residuale, ci espone comunque all’attivazione del sistema immunitario e alla successiva infiammazione.Non so quanti ne siano realmente al corrente: HIV è certamente noto perché distrugge il sistema immunitario e ci espone alle patologie AIDS correlate. Tuttavia HIV agisce anche attivando il sistema immunitario. A sua volta questa azione comporta uno stato infiammatorio cronico che danneggia gli organi, aiuta l’insorgenza di patologie anche gravi e neoplasie.Qualcuno dice che l’eradicazione oggi è una chimera, tuttavia, da quello che ho sentito nelle presentazioni, anche la remissione (il controllo di HIV senza ART) sembra tutt’altro che a portata di mano. Mi chiedo quindi se non abbia senso investire in una ricerca di alto profilo.

Dopo pranzo, e dopo altre pubbliche relazioni varie, abbiamo partecipato alla cerimonia di apertura. Una fra le più tristi a cui abbia mai assistito, a partire dalla lettura fatta da una ricercatrice polacca che ha incentrato la relazione principalmente sull’evoluzione epidemiologica di HIV nell’Est Europa e sulle differenze con l’Ovest: l’Est vede una consistente maggioranza di diagnosi fra eterosessuali e IDU (utilizzatori di sostanze per via iniettiva), mentre l’Ovest vede un numero alto di MSM (maschi che fanno sesso con maschi), e ci mostra una serie di dati epidemiologici francamente ridicoli. In buona parte dell’Est Europa, Polonia inclusa, lo stigma e la discriminazione verso gli MSM sono ancora altissimi, se possibile peggio che in Italia. Ovvio che pochissimi MSM dichiarano sesso fra maschi come causa di contagio. Speriamo che le nuove elezioni polacche portino qualche cambiamento, ma fino a ieri era in voga la teoria della zona LGBT free. Almeno avesse avuto l’intelligenza di far presente questo bias, secondo me molto consistente.

Sono seguiti i soliti interventi delle autorità (Ministro della Salute in primis) che, al contrario di ciò che accade in Italia, hanno partecipato e parlato. Ricordo, così per sfizio, che all’ultima conferenza mondiale AIDS tenuta in Italia, a Roma, venne il Sindaco della capitale a porta i suoi saluti. Nessuna istituzione nazionale si affaticò a partecipare. Tanto per dire quanto in Italia il tema HIV/AIDS sia di interesse per la politica e i vari ministri. Non posso fare a meno di pensare che le posizioni letteralmente fuori dal mondo che il Ministro Donat Cattin ebbe il coraggio di esprimere in piena crisi AIDS anni fa, abbiano ancora un certo appeal fra certi tromboni, autocentrati della politica italiana.

Le associazioni locali si sono date molto da fare per l’occasione. Hanno preparato diversi eventi sociali tesi a far capire alla popolazione generale che HIV non ha affatto finito di far danni. Fra gli altri uno spettacolo di una stella drag locale, una maratona (alla quale un attivista ha insistito per mezz’ora perché partecipassi, inutile dire che non ci penso proprio) e così via.

La serata si è chiusa con un breve spettacolo di un artista rock locale (mondialmente noto a Varsavia) e con il cosiddetto welcome reception ossia cibo e beveraggio gratis. Enrico non ha smesso un attimo di lamentarsi perché stava mangiando troppo (continuando a mangiare ovviamente). Adoro.

Sandro Mattioli

Plus aps